Fabrizio Gambini – Considerazioni psicoanalitiche attorno all’idea di coppia e di famiglia

Fabrizio Gambini

Sparta incontra Orwell.

Considerazioni psicoanalitiche attorno all’idea di coppia e di famiglia.

Questo testo è stato elaborato in occasione di una serie di tre incontri, coordinati da Marisa Fiumanò e organizzati dalla sede di Milano dell’Associazione lacaniana internazionale presso la Casa della Cultura della stessa città. Il tema è quello della metamorfosi della famiglia e l’invito è quello, rivolto alla psicoanalisi e alla sociologia, ad interrogarsi su ciò che appare come una mutazione antropologica.

Si tratta di un tema intrigante e spinoso, difficile da trattare, al quale l’Associazione lacaniana internazionale aveva dedicato delle giornate, a Torino, nel 2005. Ora come allora, la difficoltà, così almeno mi pare, risiede soprattutto nell’articolazione tra ciò che, nell’idea di famiglia, costituisce una permanenza, e ciò che è invece sottoposto ad una mutazione, per la quale non è ingiustificato ricorrere all’aggettivo di antropologica. Questo è tanto più vero se pensiamo che l’esercizio della psicoanalisi, e il suo simultaneo costruire teoria, si basa proprio sulla permanenza di qualcosa che resta al fondo sia delle infinite e continue mutazioni fenomeniche del legame sociale, sia della costante trasformazione della sintomatologia individuale. Possiamo indicare questa permanenza con l’idea psicoanalitica di sintomo, che come sappiamo è tutt’altra cosa che il malfunzionamento, descrivibile nella sua singolarità e inquadrabile in una sindrome, che ritroviamo in medicina. Oppure possiamo evocare la nozione di struttura, o di disagio, o possiamo anche, sempre a questo proposito, parlare della funzione dell’inconscio e del suo essere strutturato come un linguaggio.

Resta che siamo di fronte a qualcosa che è dell’ordine di una permanenza, ed è in fondo questa permanenza che ci rende oggi leggibile Omero, come Platone, Sofocle e Dante Alighieri.

Da parte mia, per abbordare questa spinosa questione, vorrei cominciare piuttosto semplicemente, col raccontarvi una storia, una storia di famiglia. La storia è quella di Jaqueline Marie Arnauld: una bambina di sette anni che, il primo settembre 1599, viene accompagnata dai genitori a prendere l’abito da novizia nell’abbazia di Saint-Antoine des Champs, vicino a Parigi. Contestualmente, ripeto, all’età di sette anni, è nominata coadiutrice della badessa e lasciata dai genitori nel convento dell’abbazia. Dopo poco meno di tre anni, siamo al 5 luglio 1602, Jaqueline, che ha preso il nome di Angélique ed ha ormai nove anni, è nominata badessa di Port-Royal.

Se stiamo alla monumentale opera di Sainte-Beuve, il periodo tra il 1602 e il 1607 trascorse mentre la giovane badessa, crescendo in età, cominciava a provare disgusto per la sua professione e per il suo futuro. Tuttavia, per amor proprio, non lo dava a vedere.[1] Verso i quindici anni rimuginava pericolosi propositi: Presi dentro di me la risoluzione di lasciare Port-Royal e tornare nel mondo senza dire niente a mio padre e a mia madre, per liberarmi di quel giogo divenutomi insopportabile e sposarmi da qualche parte.[2] Alla vigilia del grande giorno della fuga, venne fermata, “quasi miracolosamente” precisa Sainte-Beuve, da una malattia con febbre molto alta. Preoccupati il padre e la madre la mandarono a prendere per farla condurre a Parigi ove si ristabilì. Eppure, è sempre Sainte-Beuve che parla, quello che vide durante la convalescenza nella casa paterna, le visite…le sue splendide zie, tutte vestite di raso e di velluto, le fecero tornare più che mai l’inclinazione mondana, per cui si fece fare di nascosto, confessa, un corsetto di balena, per sembrare di vita più sottile.[3]

L’amorevole padre, rendendosi perfettamente conto della situazione, le presentò all’improvviso un documento scritto assai male dicendole, prima che avesse il tempo di leggerlo: “Firmate qui, figlia mia”. Lei obbedì per paura e rispetto, non avendo il coraggio di rivolgergli neppure una domanda, ma rodendosi in silenzio dal nervoso. Da qualche parola carpita con lo sguardo, le parve proprio che fosse un rinnovo e una conferma dei suoi voti che in questo modo le stavano estorcendo.[4]

Essendo badessa e tutt’altro che sciocca, Angélique inizia una serie di modeste riforme nella vita quotidiana di Port-Royal, e il padre, avvertito quasi simultaneamente dall’abate di Morimond e dalla sorvegliante, Mme de Jumeauville, pretese che in occasione della prossima vendemmia sua figlia andasse a trovarlo nella sua casa di Andilly. La trovò deperita e in preda ad una tristezza persistente…e si dichiarò decisamente contrario a queste riforme sfrenate…[Angélique] ritornò nel suo monastero il 18 ottobre, più che mai triste e affranta, decisa a servire Dio, ma risoluta a non fare niente contro la volontà del padre; non vinta, ma del tutto inerme.[5] Per inciso, notiamo che Angélique, “non vinta, ma del tutto inerme”, riteneva necessario bruciarsi le braccia e vestirsi sempre di sargia o di bigello.[6]

Arriviamo così al momento clou della nostra piccola storia familiare.

Tra le “piccole” riforme che Angélique porta avanti a Port-Royal è quella della clausura: una clausura totale, assoluta, nei confronti del mondo e della famiglia, compreso Arnauld [il padre di Angélique]. Madre Angélique si preparava con grande impegno a questa risoluzione capitale. Le mura erano sufficientemente alte e solide.[7]

Il 25 settembre 1609, Angélique non è ancora diciassettenne e, puntualmente, come ci si poteva aspettare visti i precedenti, Arnauld arriva in carrozza con la moglie, il figlio maggiore d’Andilly, allora ventenne, la figlia maggiore sposata, Mme le Maître, e infine una sorella più giovane di quattordici o quindici anni, Anne Arnauld.[8] Come dire, tutta la famiglia. Verso l’ora di pranzo, tra le dieci e le undici, mentre le monache erano in refettorio, si sentì il rumore della carrozza che entrava nel cortile esterno… Angélique uscì e si fece avanti da sola verso la porta di clausura a cui già picchiava Arnauld. Aprì lo sportellino…Arnauld ordinava di aprire: all’inizio probabilmente madre Angélique pregò suo padre di entrare nel piccolo parlatorio attiguo per potergli parlare attraverso la grata e avere il privilegio di spiegargli le sue risoluzioni. Ma Arnauld non ascoltò due volte quell’invito. Resta trasecolato a sentire il discorso audace di sua figlia, si infuria e batte con più violenza, aggiungendo all’ordine la minaccia. Mme Arnauld, a due passi da lì, si unisce ai rimproveri e chiama ingrata la figlia. Il d’Andilly [ricordo che si tratta del figlio primogenito di Arnauld e fratello di Angèlique], in tutta la sua foga d’allora, la prende ancor peggio degli altri: grida al mostro e al parricidio…interpella le suore assenti, le esorta a non permettere che un uomo come suo padre, una famiglia come la loro, a cui devono tanto sotto tutti gli aspetti, subisca a casa propria un tale affronto.[9] Fine della storia.

Qualcuno tra voi saprà cos’è diventato Port-Royal. In questa sede diciamo un luogo, col quale hanno avuto a che fare, in modi sicuramente molto diversi, personaggi come Giansenio, Corneille, Saint Cyran, Pascal, San Francesco di Sales, Richelieu, San Vincenzo de’ Paoli, Balzac, Cartesio, Fontaine, Montaigne, Molière e Racine. Il punto che ci interessa oggi è però che quella della piccola Angélique era una famiglia, anzi, di più: una famiglia per bene, un modello di famiglia.

È a questo modello di famiglia che si riferisce Tolstoi quando, nello straordinario incipit di Anna Karenina, ci fa sapere che ogni famiglia felice è felice nello stesso modo, ovvero che tutte le famiglie felici sono uguali e che è piuttosto l’infelicità a rendere le famiglie diverse tra loro: ognuna è infelice a modo proprio.[10] Sappiamo che quest’osservazione non è priva di spirito critico e che il Conte Tolstoi, col suo socialismo utopistico, umanistico, paternalistico e cristiano, aborriva l’ordine feudale e la proprietà privata. Nello stesso tempo, poiché aborriva anche le atroci differenze tra gli uomini e i privilegi accordati agli uni a scapito di altri, nel 1883 decide di nominare la moglie amministratrice di tutti i suoi beni e, contro il parere della stessa, rinuncia dal 1891 a tutti i diritti d’autore su tutte le opere scritte dopo il 1881 e forse è bene ricordare, anche a rischio di apparire un po’ cinici, che Guerra e Pace è del 1869 mentre Anna Karenina è stato pubblicato nel 1877. Per Tolstoi insomma la nozione di famiglia sembra svolgere una strana funzione di cerniera: da un lato è la trasmissione di un ordine senza il quale la società sembra scivolare irrimediabilmente verso l’anarchia, ma dall’altra la trasmissione è anche trasmissione di censo, di classe, di profitto, di ricchezza accumulata a scapito dei poveri. La stessa vita materiale di Tolstoi è presa in pieno in questa contraddizione. Alla fine egli gioca a fare il povero a casa sua, fa lavori manuali, mangia la zuppa in una ciotola di legno, ma la sua “povertà” resta una finzione all’interno degli sterminati possedimenti di Jasnaja Poljana di cui è proprietario per diritto ereditario.

Un secolo dopo l’annotazione di Tolstoi, Amos Oz la rovescia: tutte le famiglie infelici lo sono allo stesso modo, ogni famiglia felice trova la felicità a modo suo.[11] Sembra una sorta di si salvi chi può. Il diritto alla ricerca della felicità, sancito dalla Costituzione degli Stati Uniti d’America, non si fa più attraverso un’istituzione comune, la buona, quella garantita dal consenso di tutti, bensì attraverso percorsi individuali, singoli, accidentali e in fondo, necessariamente, contingenti. Qui, al contrario, è proprio l’idea di una modo ideale di fare famiglia, che è fonte di sciagura, di dolore.

Per favore, non chiedete alla psicoanalisi dove sia il giusto e lo sbagliato in tutto questo. C’è il bene e c’è il male, c’è il giusto e c’è lo sbagliato. Solo che rispondono ad un’altra topologia, ad una mappatura che non si risolve in famiglia si o famiglia no, né tanto meno nel tentativo di stabilire, eventualmente tramite Legge dello Stato, quale sarebbe la buona.

Prima di passare alla tesi centrale di quanto intendo dirvi, ovvero cosa sarebbe per la psicoanalisi il funzionamento familiare ed eventualmente perfino cosa sarebbe il buon funzionamento di una famiglia, vorrei ricordare quanto André Wénin ha avuto occasione di dire a Torino nel maggio 2005 circa l’idea di famiglia messa in scena dai racconti biblici:

[Nella Genesi]…si trova la coppia “classica” di Abramo e Sara, ma anche il matrimonio misto di Giuseppe con una donna egiziana, la famiglia allargata di Giacobbe che scende in Egitto con le famiglie dei figli (Gen. 46), la coppia sterile che vuole un figlio ad ogni costo e ricorre ai servizi di una madre portatrice (Gen. 16, 1-6 e 30, 1-13), la famiglia monoparentale di Agar e Ismaele (Gen. 21, 14-21), la famiglia con un padre prepotente (Terac, il padre di Abramo, Gen. 11, 27-32) e quella in cui il padre è un uomo debole, preoccupato soprattutto delle proprie faccende (Giacobbe), che genera un rapporto egualitario senza autorità, dove i più violenti impongono la propria legge (come in Gen. 34 o 37 per esempio). Ci sono anche scene di adulterio (Gen. 39, 7-12), di incesto nascosto in prostituzione (Gen. 38, 12-19), di stupro all’interno del circolo familiare (Gen. 35, 22) ecc. Infine, ricorda ancora Wénin, la prima famiglia: il primogenito assassina il fratello di cui è geloso, poi la madre sostituisce il figlio morto con un altro figlio, al quale da un nome [Set] che sottolinea il suo ruolo di sostituto destinato a colmare il vuoto creatosi con la morte di Abele. [12]

Come si vede siamo di fronte ad uno sguardo realistico, almeno crudo se non crudele, sul mondo della famiglia; uno sguardo che è lontanissimo dal proporre un ideale o dal moralizzare. Per di più è uno sguardo che ci fa capire benissimo che non siamo di fronte alla modernità, alla post-modernità o all’ipermodernità, che, in quanto tale, ci metterebbe appunto di fronte alla caduta della nozione tradizionale di famiglia, ovvero, in fondo in fondo, alla caduta di una nozione che non sarebbe altro che la concretizzazione dell’ideale della “sacra famiglia”. Piuttosto, dalla Bibbia in poi, siamo di fronte alla permanenza di un funzionamento impossibile, che non cessa di generare intoppi, impasses, fino a delle vere tragedie personali e collettive.

Allora, per arrivare al dunque, che cosa la psicoanalisi ha da dire circa la famiglia, circa le sue mutazioni, che sono molte, e circa la sua permanenza che è ugualmente davanti ai nostri occhi? Vorrei azzardare qui una risposta secca, la cui analisi ci porterà però piuttosto lontano. La famiglia è il luogo della trasmissione. Non fatevi ingannare dall’apparente semplicità di questa frase, perché contiene due questioni estremamente complesse:

1. La famiglia non è il luogo della generazione

2. Cos’è una trasmissione e cos’è che viene trasmesso?

Partiamo dalla prima questione: non è il luogo della generazione. Sappiamo che l’uomo, una specie animale tra le altre, condivide con molte di queste, la riproduzione sessuata e, come le altre specie con le quali condivide questa pratica, paga la conquista del coito con la morte dell’individuo. Diversamente da tutte le altre specie animali però, l’uomo, essendo parlante, ha a che fare con la presenza della morte nella vita e, come è per la morte, ha ugualmente da fare i conti con la presenza della sessualità. Questo significa che la generazione è, necessariamente, un fatto di cultura prima che di natura, anzi, tutta la questione della sessualità ha un rapporto strutturalmente alienato con l’idea che i parlanti si fanno della natura.[13]. L’ultima volta che l’esercizio della sessualità è stato un fatto di natura per i parlanti è stato, forse, quando la femmina di un clan è stata posseduta da un maschio adulto di un altro clan essendo entrambi ignari delle conseguenze del loro atto. Ma, a ben vedere, già allora la generazione era presa in un tessuto simbolico, in una qualche forma di spiegazione totemica e animistica dell’evento.

Se ci teniamo a questo punto di vista e, francamente, non vedo a quale altro punto di vista ci si possa tenere, l’idea di famiglia si presta straordinariamente bene ad analizzare il complesso nodo tra cultura e natura, rivelandone tutte le ambiguità. Una coppia sterile non è famiglia? Una genitorialità monoparentale non è famiglia? Una coppia omosessuale non è famiglia? Una coppia omosessuale con figli naturali di entrambi i partners avuti da precedenti relazioni di coppia non è famiglia? Certo, se si può usare l’idea di Dio come cerniera le cose diventano più semplici: Com’è grande il dono della vita, ma com’è fragile questo dono di Dio. Che grande potere ha dato il Signore all’uomo e alla donna e quanta responsabilità comporta la vita di una creatura che il Signore affida loro.[14] Detto in altre parole, se la sessualità è iscritta in un ordine instaurato dal fatto che, dal sonno di Adamo, Dio crea un uomo e una donna, allora possiamo almeno coltivare la nostalgia per il Paradiso Terrestre, ovvero per quel luogo sacro, magico, recintato[15] e difeso dall’attacco continuo che la condizione umana porta all’ordine divino.[16] È un luogo in cui si può immaginare un uomo, una donna e la loro progenie, ed è anche il luogo da cui proviene l’immagine, già evocata da Wenin, della “Sacra Famiglia”. Anche qui però, a ben guardare, non si tratta di un’immagine così univoca e pacifica. Di Gesù, Giuseppe è il padre putativo, non ne è il padre naturale. Ognuno può interpretarlo come vuole, per parte mia mi sembra di poter leggere in questo un appello al simbolico a fondamento della famiglia, ovvero al fatto che non è di natura che si tratta, bensì di scelta e di assunzione di responsabilità. Questo vuol dire che, ancora una volta, all’inizio era il verbo, ovvero la parola. È la parola che fonda un patto: il patto che fa di Giuseppe un padre e di Maria una madre. Come dire che è dal patto che nasce l’accettazione del dono, del figlio come dono. Nello stesso tempo, e siamo in pieno nell’ambiguità costitutiva del linguaggio, è il dono che con la sua presenza genera il patto. A questo proposito ricordo che nella legislazione francese sono previsti i PACS (Patti Civili di Solidarietà) in cui l’idea del patto è al fondamento del legame che, in qualche modo, è chiamato ad affiancare, se non a sostituire, l’idea civile del matrimonio e, per un periodo, si è parlato anche in Italia di qualcosa di simile, prima che l’intera questione scomparisse in un qualche meandro dei nostrali iter parlamentari. In questo caso però, ovvero nel caso del Patti Civili di Solidarietà, la parola “patto” non lega gli esseri umani alla parola intesa come terzo misterioso e assieme fondante. Non si tratta del patto tra Dio e gli uomini, e dei suoi effetti. Nell’acronimo PACS, la parola “patto” può venir facilmente sostituita dalla parola “contratto”, ovvero una scrittura tra due che ha la caratteristica di poter essere rescisso, di essere revocabile, di essere interamente sotto il dominio della volontà e della coscienza.

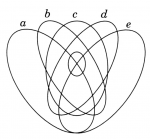

In ogni caso, se di questo si tratta, ovvero di patto, cosa ce ne facciamo della santificazione della famiglia come fondamento “naturale” della società? Siamo chiari: se salta il riferimento alla “naturalità” della famiglia, necessariamente, salta il riferimento all’eterosessualità della coppia parentale o, per meglio dire, salta l’idea della genitorialità come fatto di coppia. A questo punto ad assumere funzione “genitoriale” (ma dovremmo forse cambiare termine per il riferimento obsoleto alle genitalità e alla generazione che il termine porta con sé) può essere una coppia, ma può essere anche un singolo, o un gruppo o lo Stato. Come si diceva nel titolo: Sparta che incontra Orwell.

Inoltre, nella famiglia, quando avviene, una generazione è necessariamente già trasmissione. Anzi è prima di tutto trasmissione, ovvero è idea del bambino che ci sarà prima ancora che, eventualmente, il bambino ci sia. Questo vuol dire che, anche qualora si pensi che sia utile trasmettere al nascituro o all’adottando l’idea della “naturalità” della generazione all’interno del nucleo in cui si troverà accolto, non si tratta di natura bensì di finzione. Chiunque abbia avuto a che fare con famiglie adottive, ma direi meglio chiunque abbia avuto a che fare con l’ascolto di famiglie, sa quanto si tratti di una vera finzione, di una fiction, di un romanzo familiare.

Ne do solo un esempio. Nell’ospedale in cui lavoro esiste un reparto estremamente efficiente di gastroenterologia, e lì sono stato chiamato per una consulenza. Si trattava di una ragazzo di sedici anni, di buona famiglia, studioso, affettuoso, intelligente e affetto da rettocolite ulcerosa. Dopo qualche giorno di ricovero i medici avevano notato una certa tristezza, una facilità al pianto, un incupirsi del ragazzo, che in qualche modo contrastava con il miglioramento della sintomatologia gastroenterica dovuto alle cure. Da qui la richiesta di consulenza al sottoscritto. Dopo pochi minuti di colloquio gli chiedo se ci sia qualcosa che pensa di poter collegare all’esordio piuttosto brusco della sintomatologia e lui:

- Si…qualcosa ci sarebbe…ma non so…mia nonna mi ha detto…mi sembra di aver capito che non sono figlio di mia madre…cioè della donna che ha sposato mio padre…

- …E ha chiesto a sua nonna di spiegarle meglio?…Ne ha parlato con qualcuno?…

- No, neanche con mio fratello.

- Suo fratello?”

- Si, siamo gemelli.

- Dunque, se capisco bene…neanche suo fratello sarebbe figlio di sua mamma?

- No…neanche lui…

- E non ne avete parlato?…

- No…con nessuno.

Inutile continuare il rendiconto del colloquio; arrivo al dunque. Il padre, gran lavoratore interamente dedito alla sua famiglia composta da moglie, i due gemelli e una bambina di dieci anni, prima del matrimonio aveva avuto una breve storia con una donna tossicodipendente, alcolista e descritta come del tutto incapace di limitare la propria incontrollata deriva comportamentale. La giovane donna resta incinta e i due decidono di tenere il bambino (che si rivelerà essere “i bambini”). La convivenza è però impossibile e dunque si va in Tribunale per l’affidamento dei figli. In un primo momento vengono affidati alla madre, per pochi mesi, con l’osservazione dei Servizi Sociali, poi un passaggio in Comunità madre-bambino, etc. Il comportamento della donna continua ad essere estremamente disturbato e i bambini sono dati alla fine in affidamento al padre che nel frattempo ha iniziato una nuova relazione con l’attuale moglie. Segue matrimonio tra i due e relativa adozione dei due gemelli poco dopo il compimento del primo anno di età. Nessun contatto successivo con la madre, della quale mi si dice che sia morta una decina di anni fa.

Tutto questo è restato nel più assordante silenzio finché la nonna paterna si è lasciata sfuggire qualcosa, e il padre del ragazzo mi dice: “Ma non è stata mia mamma, è mio padre che non si fa i fatti suoi. Non c’è mai riuscito…ho cercato di mettere tutta la distanza che ho potuto, ma tutti i giorni devo passare da casa sua. Adesso che mio figlio si è ammalato è sempre in ospedale, litiga con i medici…nonostante che stia un po’ meglio vuole che lo porti via, che consulti altri medici…è stato lui a insistere con mia madre…”

Ora, cosa possiamo dire di questo silenzio? Prima di tutto che è stato sostenuto dal fatto che la verosimiglianza è venuta al posto del vero. La menzogna, in quanto verosimile, ha potuto mascherarsi da verità. Voglio farmi capire bene su un aspetto, clinico, della vicenda.

In un primo momento, di fronte alla dichiarazione del ragazzo, sono stato in difficoltà. Non ero del tutto certo di dove situare il suo dire: convinzione delirante? Romanzo familiare investito affettivamente e conversivamente? Nonna psicotica? Nonna, diciamo genericamente nevrotica, che odia la nuora? Verità che, sia pure in modo un po’ bizzarro, viene a galla dopo sedici anni? Non voglio qui dilungarmi su cosa ne ho fatto della mia difficoltà, mi interessa però sottolineare un punto. Quando un paziente psicotico sostiene la convinzione delirante che entrambi i genitori, o uno dei due, perlopiù il padre, non sono i veri genitori, di che cosa si tratta? Certamente è che va a pescare nel Reale della costruzione delirante, qualcosa che tappi il buco originato dalla forclusione nel Simbolico della funzione del Nome-del-Padre.

Non ho potuto continuare a vedere quel ragazzo al di là del primo e unico incontro, ma è certo che avrei trattato così la sua rettocolite: una scrittura nel corpo che viene a far da tappo ad un brutale difetto di simbolizzazione realizzatosi nel momento in cui la verosimiglianza si è scollata dal vero.

Dunque, per tornare al nostro discorso sulla famiglia, sono piuttosto perplesso rispetto all’importanza che mi sembra sia attribuita alla verosimiglianza come finzione che sostenga il mito della naturalità della generazione. Cos’altro sosterrebbe la possibilità di un’adozione limitata a coppie eterosessuali e di età compatibile con la procreazione naturale, se non la necessità di poter sostenere una finzione? In nome di cosa questa finzione sembra esserci necessaria? La domanda è tanto più pertinente in quanto ormai la stessa procreazione è sganciata dalla nozione di naturalità: contraccezione da un lato, e fecondazione artificiale dall’altro, hanno imposto l’idea stessa di generazione come una scelta individuale, totalmente sotto il dominio della rappresentazione. “Voglio avere un figlio o non voglio averlo”; sembra questa la sola alternativa e sempre meno è questione del fatto che possa accadere di averlo.

Sappiamo anche, o meglio, la psicoanalisi sa, che l’Io è in sé paranoico, sopporta male i confini e i limiti e accetta malvolentieri quel che non riesce a controllare. Questo significa che nel contesto dell’individualismo odierno, l’Io va a nozze col progresso delle tecnoscienze e con l’idea della sua tendenziale infinitezza. Per parafrasare una celebre metafora freudiana potremmo dire che dov’era l’Es ora è ormai l’Io, che gode del fatto di esserci senza riconoscere alcun limite se non in un orizzonte lontano. Sapete com’è per l’orizzonte: c’è, ma non c’è modo di raggiungerlo.

Aggiungete a questo l’indipendenza economica e culturale della donna, la sua crescente capacità e volontà di autodeterminazione, e il legame dell’idea di famiglia alla pratica della generazione sembra davvero avviarsi a diventare qualcosa che è in qualche modo già residuale.

Resta la questione della trasmissione, che, ovviamente, non è separata dalla prima questione, da quella, come abbiamo detto, generativa.

A questo proposito si impone una considerazione preliminare-

Nel 1938 Lacan formula la nozione del “declino sociale dell’imago paterna”.[17]

Per rintracciare la nozione in precedenza bisogna ritornare alla questione freudiana: “Cos’è un padre?” Qui la domanda è già l’espressione di una società che ha già in sé il germe della sua fine, e si tratta propriamente della finis Austriae, del crollo di un impero e di un regime, l’ancièn, che naufragherà nella tempesta della Prima Guerra Mondiale.

Dunque Freud e Lacan, ognuno a modo suo, registrano alla vigilia dei due più grandi conflitti della storia, lo stesso fenomeno: il declino sociale dell’Imago paterna. Fino a quel momento, diciamo grossolanamente fino alla Seconda Guerra Mondiale, era piuttosto chiaro che cosa in una famiglia venisse trasmesso; ovvero padri e madri condividevano il peso della trasmissione di un sapere patrilineare. E non si tratta solo di una società imperniata sulla funzione dominante del maschio, bensì del fatto che se c’è trasmissione, questa è, direi necessariamente, patrilineare. Penso ad esempio ad un bel libro di Margareth Atwood[18] che esplora con grande sensibilità l’impossibili di una trasmissione matrilineare che non faccia in qualche modo riferimento alla metafora paterna come principio organizzatore della trasmissione stessa. In ogni caso, da sempre, ovvero da quando esiste la storia, il diritto di nascita sancito dalla famiglia, organizza il rapporto della progenie al padre; e, da sempre, il Reale della maternità, contrapposto al valore simbolico della paternità, genera una forma di sacro terrore. Terrore in base al quale si è passati dai roghi alle considerazioni, a tratti farneticanti, di Otto Weininger che Freud puntualmente registra.[19] Per Weininger, che a suo modo, e non è un modo privo di interesse, colleziona i luoghi comuni del più triviale senso comune al riguardo, la donna, come gli ebrei, è porta da e per l’aldilà; è buco che mette in comunicazione l’ordine simbolico, culturale ed etico, col disordine della natura e col caos del non normato.

Ora, se a prima vista, l’idea della trasmissione sembra riguardare il sapere saputo, normato e normalizzato, il sapere che abbiamo fin qui qualificato come paterno, in qualche modo patrilineare e accessibile alla coscienza, per la psicoanalisi non è solo questo sapere che si trasmette. Anzi, non è questo il sapere che, principalmente, si trasmette. Ciò che si trasmette è piuttosto il sapere inconscio, che si scrive e che Lacan scrive S2. Un sapere che, come la donna, tende alla psicosi.

Cerchiamo di capirci bene al riguardo e, per questo, torniamo per un momento alla clinica. Qualcuno sembra piuttosto a suo agio con questo sapere, con la sua concreta esistenza. Ad esempio Franco. È un giovane uomo e, dopo qualche seduta, mi dice: Dottore, non so perché, ma non posso eiaculare dentro una donna. Ho un’erezione efficace prolungata, mi piacciono le donne, mi piace sedurle, mi piace dare loro piacere, mi piace il fatto di piacere, ma non posso eiaculare dentro una donna. Per poter finire devo necessariamente uscire dal suo corpo e masturbarmi. Solo la mia mano, neanche la sua, solo la mia, può farmi finalmente finire. Ne parla senza particolare angoscia, come di una bizzarria, che peraltro trova modo di condividere in un registro che si maschera volentieri dei panni del gioco sessuale. In ogni caso, evidentemente il pene sa, distingue tra mano e mano, tra una mano e un orificio del corpo. Quel che intendo è che il corpo sa, riconosce la propria mano alla quale, sola, si arrende. Ovvero qui è il soggetto che sa, è il significante S2 che produce i suoi effetti, ma l’Io, lui, non sa e lo dice, con chiarezza: “Dottore, non so perché…” Nell’inconscio si sa quel che l’Io ignora e S2 è proprio il sapere inconscio, quello che, misterioso, si presenta non voluto allo sguardo dell’Io.

Qualcun altro, a prescindere dal contenuto, è invece terrorizzato da questo sapere, teme la sua comparsa, ed è sistematicamente sul bordo di una rivelazione catastrofica. Ad esempio Edo. Per lui, direttamente, senza mediazioni, la forme attraverso cui fa la sua comparsa questo sapere, le immagini oniriche, come quelle ipnagogiche o i sintomi che coglie come legati ad una psicogenesi, tutto questo è, ripeto, una minaccia all’ordine sessuale che è il suo. In altre parole, la minaccia all’ordine autoritario e normativo e dunque, come abbiamo visto, in qualche modo paterno, è per lui una finestra aperta sul caos del femminile. Teme l’omosessualità, ovvero, per lui, la semplice presenza del femminile, come il Diavolo; etimologicamente, da δια e βαλλειν, gettare attraverso, dividere.

Comunque sia, ovvero sia che questo sapere sia temuto o che sia introdotto nella sua funzione da quel “Io non so, ma…”, in entrambi i casi si tratta di un sapere che viene trasmesso e che è, direi, il principale oggetto della trasmissione. Forse qualcuno ricorderà che Freud parla dell’educare come di un impossibile. È di questo che si tratta. Qualsiasi progetto educativo o formativo che sia, deve inchinarsi davanti allo scollamento che si produce tra la propria intenzione e il risultato che si ottiene. Non che tutto sia uguale e che niente si trasmetta, solo che ciò che si trasmette non è ciò che vuol essere trasmesso. Di questa trasmissione la famiglia è il nodo e lo snodo principale, ne è insomma il principale punto di articolazione.

Penso dunque che sia con questo che la psicoanalisi continua a confrontarsi, con la permanenza di un fare famiglia che, strutturando soggettivamente un discorso inconscio che si fa sempre meno sostenuto dalla rimozione, fa sì che per ognuno il sociale sia digerito attraverso il sintomo che ci umani e, con questo, anche necessariamente unici.

[1] Sainte-Beuve, Port Royal, tr. it., Einaudi, Torino 2011, vol. I, p 63.

[2] Ibidem, p. 64.

[3] Ibidem.

[4] Ibidem.

[5] Ibidem, pp 67 e 68.

[6] Ibidem, p. 69. Per evitarvi, come ho dovuto fare io, di andare a cercare un vocabolario, vi segnalo che “bigello” è un panno grossolano a pelo lungo di colore bigio e che “sargia” è invece una stoffa di lana a più colori in uso in epoca medioevale e rinascimentale per i tendaggi. Insomma, finita per Angélique l’epoca, per lei mai cominciata, dei rasi e dei velluti.

[7] Ibidem, p. 73.

[8] Ibidem, p. 77.

[9] Ibidem, pp 77 e 78.

[10].Questa la citazione esatta: Tutte le famiglie felici si assomigliano tra loro, ogni famiglia infelice è infelice a modo suo. L. Tolstoi, Anna Karenina, tr. it., Einaudi 1993.

[11] Amoz Oz, La scatola nera, tr.it., Feltrinelli, Milano 2002, p. 109. La memoria mi ha giocato un tiro, ma per il nostro discorso, preferisco lasciare le cose come stanno. Questa la citazione esatta di Oz: Non puoi aver dimenticato il famoso motto che sta all’inizio di Anna Karenina, dove Tolstoj, indossata la tonaca suprema di una divinità bucolica che aleggia magnanima sull’abisso sentenzia dall’alto che le famiglie felici si assomigliano tutte mentre quelle disperate lo sono ciascuna a suo modo. Allora, con tutto il rispetto per Tolstoj, ti dico che è giusto invece il contrario: i disperati rientrano per lo più in formule standard, dando corpo ad una routine pedante all’interno di quattro o cinque ormai isolati clichè di dolore. La felicità, per contro, è un oggetto raro e delicato, una specie di porcellana cinese, e i pochi che vi sono arrivati l’hanno foggiata e composta tratto per tratto col passare degli anni, ciascuno a propria immagine e somiglianza, ciascuno a propria misura: non c’è una felicità che assomigli all’altra. Come si vede dall’invocazione di Oz, la ricerca della felicità è ancora più radicalmente affare dei singoli di quanto io ricordassi. È, direi, un vero e proprio si salvi chi può, rispetto alla caduta e al fallimento delle determinanti comuni di quella ricerca.

[12] A. Wénin, “Storie di famiglia. Riflessioni a partire dalla Genesi”, in Le trasformazioni della famiglia: incidenze cliniche ed educative, Atti del Convegno, Torino 21 e 22 maggio 2005.

[13] Ad esempio trovo risibile che si possa difendere l’idea e la pratica dell’omosessualità sostenendo che l’orientamento sessuale sarebbe un fatto di natura, come l’altezza o il colore dei capelli e questo non perché l’omosessualità sia più o meno “naturale” dell’eterosessualità, bensì perché, ripeto, tutta la questione della sessualità è altra cosa dal rapporto con la “natura”. A questo proposito si veda quanto ho già avuto modo di sottolineare:..ricordo una fotografia, pubblicitaria, genere pubblicità/progresso, voluta e diffusa dal Ministero delle Pari Opportunità. La foto in questione ritrae un neonato con al polso un braccialettino che reca una scritta: “omosex”. Il messaggio è piuttosto chiaro: l’omosessualità non è una scelta, il codice genetico condiziona per ognuno l’appartenenza di genere e l’orientamento sessuale. Dunque nessuna colpa. Al contrario, si tratta di sostenere il diritto di ognuno ad affermare le proprie possibilità nel contesto armonico di una democrazia che tutela i diritti individuali assieme alle leggi che regolano la convivenza civile. Allora, qual è il problema? Non certo l’affermazione sacrosanta di un diritto individuale come quello della libera manifestazione del proprio orientamento sessuale. Quel che per me fa scandalo è piuttosto il terribile cortocircuito che si crea, a partire da quella foto, tra scrittura genetica e rivendicazione di un diritto, ovvero tra diritto e stato di natura, ovvero l’avvicinarsi ad una concezione del diritto come diritto naturale. Qualcuno forse ricorderà che la “naturale” superiorità dei bianchi ha sostenuto ideologicamente la pratica del colonialismo e “naturale” era il diritto delle popolazioni germaniche a rivendicare l’impianto sul pianeta di un Reich millenario. Reich che, sia detto per inciso, non si privava dello sfizio di richiudere nei Lager e di sterminare gli omosessuali contrassegnati, ordinatamente, da un triangolo rosa. Di più, nell’ordinata Germania di Hitler, l’omosessualità non era un peccato, era una malattia, un difetto del genoma, come il nanismo, la trisomia del gene 21, la sindrome di Klinefelter o l’ebraismo. E da qui, ovviamente, l’eugenetica nella sua forma più aberrante. Trovo impressionante osservare che il Dottor Joseph Mengele avrebbe plaudito alla pubblicità in questione. Solo che, e certo non è una piccola differenza, avrebbe riservato un destino diverso a quel bambino contrassegnato come “omosex”. Ma, a ben vedere non è neanche una differenza tanto grande. Che l’idea della naturalità del diritto possa essere usata, per così dire, a fin di bene, a fini politically correct, è qualcosa che, a mio modo di vedere, dovrebbe mobilizzare tutti gli anticorpi di un pensiero che si voglia scientifico e, contro tale idea, il pensiero scientifico dovrebbe esercitare tutta la propria capacità di critica. In altre parole, se il diritto è naturale, ciò che viene espulso è la cultura. È la cultura che perde diritto di cittadinanza. Se l’omosessualità fosse un fatto di cultura, ovvero di linguaggio, ovvero di iscrizione soggettiva nelle pastoie che il linguaggio preconfeziona per ogni essere parlante e per questo umano, già prima della sua nascita, cesserebbe per questo di essere un diritto? Se fosse cioè una scelta soggettiva, certo obbligata, impossibile a non farsi, ma pur sempre scelta e pur sempre soggettiva, perderebbe per questo la possibilità di rivendicare il diritto ad esistere? Oggi si dice che un’immagine conta più di mille parole. È questa la tragedia, sono quelle mille parole perdute per sempre, seppellite dalla accattivante immagine di un bambino che rivendica il diritto di qualcuno ad esistere. F. Gambini, L’ora del falso sentire. Psicoanalisi e Disturbi dell’Umore, FrancoAngeli, Milano 2011, p. 198.

[14] fra’ Marcello Graffino, Écho franciscain, notiziario dei frati cappuccini di Châtillon, n. 52, Dicembre 2010.

[15] Il termine “Paradiso” deriva dal latino Paradisus (greco Paradeisos e persiano Pairidaez) che rimanda alla radice indoeuropea pari o peri (intorno) e al sanscrito daeza (recinto), a sua volta legato a dêha (reparto), radice che in greco origina i vocaboli Teichos o Toichos (muro) e il verbo theychein (fabbricare). In sostanza “Paradiso” è etimologicamente “luogo recintato”.

[16] Abbiamo già citato Oz a proposito delle sue osservazioni su Tolstoi, citiamo ancora dallo stesso testo: Come un padre è pietoso con i suoi figli, il Signore è clemente con quelli che lo temono. Perché egli sa di che siamo impastati, ricorda che noi siamo polvere. Per quanto riguarda l’uomo come paglia sono i suoi giorni, come il fiore di campo spunta e appassisce. Passa il vento e non c’è più né si conosce il luogo dov’era. Ma la bontà del Signore dura in eterno su quelli che lo temono. Amen. A. Oz. La scatola nera, cit. p. 230.

[17] J. Lacan, Les complexes familiaux , Navarin 1984, p- 72.

[18] M. Atwood, L’assassino cieco, tr. it., Ponte alle grazie, Milano 2001. Per un’analisi del punto che sto trattando da un punto di vista solo leggermente diverso si veda anche F. Gambini, L’ora del falso sentire, FrancoAngeli, Milano 2011, p. 50.

[19] S. Freud, Analisi della fobia di un bambino di cinque anni, tr. it. in “Opere”, Boringhieri, Torino 1972, vol. V, p. 504. Per quanto riguarda il testo di cui parla si veda: O. Weininger, Sesso e carattere, tr. it., Edizioni Mediterranee, Roma 1992.